[© Katharina Meyer]

[pixabay CC0 Public Domain]

Plappern ist zum einen ein Reden ohne Punkt und Komma, das keine Struktur kennt außer der unendlichen Reihung „und dann, und dann, und dann“. Zum anderen ist es der Sprachmodus des Bescheidwissens. Diesem Sprachmodus geht es nicht um Verstehen und Erklären, auch nicht um Empathie und Antipathie, sondern um die strategische Verwendung von Reizvokabeln, an denen entschieden wird, wer rein darf und wer draußen bleiben muss, ganz wie an der „amtlichen“ Kleidung vor einer Diskothek. Man kann dies Plappern auch als Distinktionssprech bezeichnen.

[Achim Raven, Montage aus: Stahlkocher – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0. und pixabay CC0 Public Domain]

Macht ist getragen vom bilateralen Glück der Unterwerfung. Wer Macht hat, ist glücklich, die anderen kuschen zu sehen. Wer keine hat, ist glücklich, gezeigt zu kriegen, wo es lang geht. Das Glück der Unterwerfung macht auf beiden Seiten den autoritären Charakter aus. Was aber der autoritäre Charakter genannt wird, ist in Wirklichkeit die ganz normale Vernünftigkeit („Jetzt sei doch mal vernünftig!“). Dies bilaterale Glück der Unterwerfung ist ein wesentliches Ferment der schulischen Gefühlslage, gleichwohl dominiert nicht mehr die Unterwürfigkeit der Untertanenschule vergangener Zeiten. Die moderne Organisation des Lernens sorgt dafür, dass Lehrer*innen wie Schüler*innen beide Seiten des Glücks der Unterwerfung lernen, zugleich auch die kritische Distanz dazu, denn das Autoritäre ist eigentlich irgendwie verpönt.

[Achim Raven CC0 Public Domain]

Bildungsanstalt. Bildung ist in solch einer Anstalt Instrument, Humanressourcen zu mobilisieren. Ihr Medium ist das Plappern. Zugleich aber ist Bildung das begriffliche Gegenteil von Un- und Halbbildung und damit deren praktisches Antidot. Bildung ist getragen von der Gewissheit, dass Blasiertheit, Selbstverständlichkeit und Fraglosigkeit die ersten Stufen geistiger, emotionaler und physischer Rohheit sind.

[Johannes Grützke, Privatbesitz]

[…] Rede und Gegenrede wird vorgebracht und durch persönliche Zwischenbemerkungen förmlich geschüttelt, Nebensächliches, an das niemand denken würde, wird zuerst erwähnt, dann nebensächlich genannt und beiseite geschoben.“ (Franz Kafka, Tagebücher)

[Achim Raven, CC0 Public Domain]

Es geht um den Gebrauch der Sprache in der Schule, nicht aber um praktische Unterrichts- oder Lebenshilfen. Der Schulbetrieb als Input-, Kontroll und Evaluationsmaschine, in die alle Beteiligten aktiv und passiv involviert sind, produziert notwendig Sprechblasen. Dabei gibt jede*r sein/ihr Bestes, denn alle wollen, dass die Schule funktioniert und suchen so genannte Stellschrauben, mit denen der Betrieb sich effektivieren lässt. Um die philosophischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, die dem zugrunde liegen, bemüht sich, immer wieder ausgehend von unmittelbaren Erfahrungen, die vorliegende Arbeit.

Der Anlass dieser Zwischenbemerkungen ist mein Ausscheiden aus dem Schuldienst 40 Jahre nach dem Eintritt in das Referendariat 1976.

Ihren Grund haben diese Zwischenbemerkungen in dem Versuch, reflektierende Distanz zur tagtäglichen Praxis zu gewinnen. Sie opponieren gegen pädagogische und didaktische Diskurse. Sie folgen weder irgend einem Pragmatismus, noch zielen sie ab auf utopische Entwürfe und Perspektiven. Am allerwenigsten handelt es sich hier um wohlmeinende Ratschläge eines in Ehren Ergrauten oder die Abrechnung eines grumpy old man, der sich seit je und von allen unverstanden fühlt. Sie sind weder konstruktiv noch destruktiv, sondern vielmehr unsystematische Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Schule im gesellschaftlich-politischen Kontext. Sie sind nicht um Objektivität im Sinne belastbarer Daten bemüht, sondern um sprachkritische Ermittlung und stehen damit in der Tradition der Kritischen Theorie.

[Achim Raven, montiert aus pixabay CC0 Public Domain]]

Die Darstellung ist nicht linear fortschreitend, sondern mäandernd, d.h. mehrfach am selben Punkt vorbeikommend und in die Fläche gehend, damit nicht unbedingt wissenschaftlichen Maßgaben folgend. Dazu gehört auch, dass Argumentationen jenseits pragmatistischer Sachorientierung (die oft genug von ihrer Sache gar nichts wissen will, außer wie man sie händelt) weit hinter die thematisierten auf ganz andere Phänomene zurückgehen, um grundlegende Strukturen zu erfassen.

Wo in sich schlüssige, glatte Information erwartet wird, wuchert in Wirklichkeit ein semantischer Dschungel, in dem nicht nur Greenhorns sich allzu leicht verirren: Zutritt verboten! – scheinbar eine einfache Information: Hier darfst du nicht rein, verschärft durch den polizeiamtlichen Verlautbarungsnominalstil, den gleichsam gebellten „Zutritt!“ Die von den Freunden geregelter Verhältnisse zum Schutz vor Unwägbarkeiten und Ambivalenzen erwünschte Eindeutigkeit wird hier jedoch zerstört durch den situativen Kontext: Ist das Tor, für das das Schild gelten soll, verschlossen, ist das Schild überflüssig, ist das Tor aber offen, provoziert das Schild den Verstoß gegen seine Aussage. Der Text auf dem Foto ist also höchst widersprüchlich codiert, informiert nicht, sondern erzeugt Spannung. Der Wunsch, das alles möge doch etwas einfacher sein, führt zur beliebten Jagd auf sprachliche Unstimmigkeiten und zu bescheidwisserischem Expertentum. So ist es doch letztlich piepewurst, wenn es „das Naheliegendste“ heißt, wo es doch eigentlich das „Nächstliegende“ heißen müsste! Sowas hat nichts mit Kritik zu tun, das ist eine sprachpolizeiliche Maßnahme.

[©Ulla Lindenbeck-Raven]

Das Vergleichen ist die Königsdisziplin des schulischen Lernens. Es ist ein wunderliches Ding. Das Alltagsbewusstsein (nicht: das Gehirn) vergleicht immer, wenn es mit etwas Neuem konfrontiert wird. Dieses etwas holprige analogische Verfahren, das über Ähnlichkeiten Zusammenhänge herstellt, funktioniert ganz gut. Einer unbekannten Gestalt in Businesskleidung wird sogleich Durchsetzungsfähigkeit zugeschrieben. Hier zeigen sich die Stärke und die Schwäche dieses analogischen Verfahrens: je mehr Erfahrung einer Person zur Verfügung steht, desto besser lassen sich unbekannte Objekte identifizieren. Die Schwäche jedoch besteht darin, dass Unbekanntes in Abhängigkeit von Bekanntem gebracht wird, d.h. was die Bestandteile sind, die mit dem Bekannten abgeglichen werden, entspringt nicht der inneren Organisation des Unbekannten, sondern wird ihm zugeschrieben. Daher die trostreiche Illusion: „Vnd geschicht nichts newes unter der sonnen“ (Luther). Das analogische Verfahren ist tief in primären Wahrnehmungsmustern verankert, durch den Vergleich des Unbekannten mit dem Bekannten geben wir den Dingen im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne ein Gesicht. Das gelingt mitunter so gut, dass wir (wörtlich und übertragen) Gesichter auch da sehen, wo gar keine sind. Oder ganz andere. Die Identifikation der Schimpansenphysiognomie als teuflische Verhöhnung der Gottesebenbildlichkeit dürfte für viele Tiere nichts Gutes bedeutet haben. Wir sehen, was wir sehen wollen. Das analogische Verfahren produziert Ressentiments, wenn seine ungesicherte Vorläufigkeit suspendiert wird – und nichts ist leichter als das, denn das Ressentiment erspart die Mühe, sich auf das Unbekannte einzulassen –, es ersetzt kurzerhand das Verstehen. Die Projektion der Vorurteils auf das Unbekannte wird zur Energiequelle des Ressentiments, ein perpetuum mobile des Irrewerdens am eigenen Unverständnis. Und so identifiziert es nicht nur, es stiftet auch Identität und singt die Hymne der „verfolgenden Unschuld“ (Karl Kraus).

[Achim Raven, Montage aus … und Jörg Breu, Das Urteil des Paris]

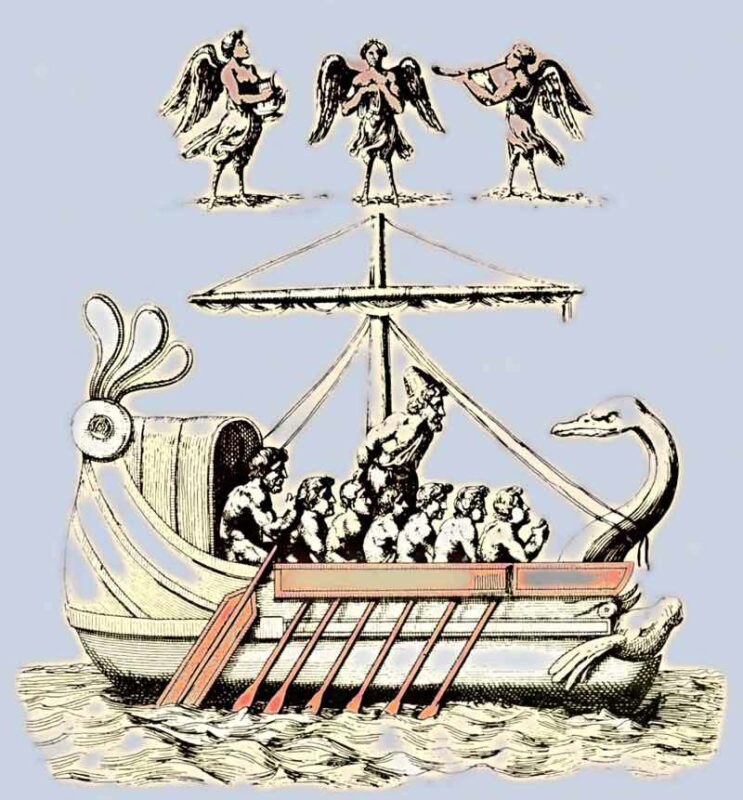

Der Imperial Wizard des Vergleichens ist Merkur, Gott des legalen wie des illegalen Warentauschs. Gern wandelt er unerkannt unter den Menschen. Er ist auch anwesend beim Urteil des Paris, der Urszene des Vergleichens. Er hat den goldenen Apfel mitgebracht und amüsiert sich göttlich. Er macht dem jungen Paris ein Angebot, das der nicht abschlagen kann. Er preist sein kostbares Angebot, drei in ihrer Vollkommenheit zum Verwechseln ähnliche Frauenkörper, eigentlich eher Markenzeichen, die unterschiedliche Gebrauchswertversprechen repräsentieren (Macht, Weisheit, Sex). Feixend bietet er dem jungen Kerl ein Übermaß an Schönheit, stachelt sein Begehren auf und produziert gleichzeitig Mangel: Du darfst dir nur eine aussuchen und du kommst an ihren Gebrauchswert nur durch meinen goldenen Apfel. Deshalb musst du jetzt vergleichen und entscheiden, und du wirst zwei Gefühle haben: zum Einen, das große Los gezogen zu haben, zum Anderen, etwas verpasst zu haben. – Natürlich wird der junge Mann sich für den Sex entscheiden, in seinem Alter sind die Reaktionen vorhersehbar. Merkur kennt sich aus mit dem Marketing, er ist der Geist des Marktes. Paris glaubt sich seiner zu bedienen, dabei ist es umgekehrt. Er glaubt, ein günstiges Angebot zu bekommen, in Wirklichkeit unterwirft er sich Merkurs oktroyiertem Mangel. Auch die drei Göttinnen glauben, sich Merkurs zu bedienen, indem sie sich ihre Einmaligkeit und Unwiderstehlichkeit bestätigen lassen wollen. In Wirklichkeit bedient er sich ihrer, indem er sie, immerhin olympische Göttinnen, zu vergleichbaren, d.h. austauschbaren Markenprodukten macht. Zugleich wird auch das Begehren der Göttinnen geweckt, erstens überhaupt den männlichen Blick zu betören, also Macht auszuüben, und zweitens, diese Macht absolut setzen zu können, indem sie ihre Konkurrentinnen ausstechen. Nur eine kann Prom Queen werden. Unter Merkurs Regie wird alles zu gegenseitigem Angebot und gegenseitiger Nachfrage, selbst Göttinnen und Prinzen. In der anscheinenden Win-win-Situation gewinnt nur der scheinbar auf seine Vermittlerrolle Beschränkte dauerhaft: der Markt. Die Vergleichung ist aber nicht nur die Basis des Marktes, sondern auch die schulischer Entscheidungsprozesse, sie ist auch eine der Grundfertigkeiten, die Schüler*innen im Unterricht vermittelt bekommen. Sie erlernen die Kunst des vergleichenden Relativierens, d. h. die Gleichgültigkeit gegen konkrete Inhalte. Das große Einerseits – Andererseits ist ununterscheidbar mit dem ebenso großen Sowohl – Als Auch vermengt und wird zum zähen Brei der Postfaktizität verkocht.

[Achim Raven, CC0 Public Domain]

Die Romantik des Obenseins: Wer es in die Toilette der Vorstandsetage der Commerzbank in Frankfurt geschafft hat, dem liegt die Welt zu Füßen. Sie schimmert ihm in ihrer Unendlichkeit lockend entgegen und lässt eine Sehnsucht aufflammen, die größer ist als die Größe des Augenblicks. „Und meine Seele spannte / Weit ihre Flügel aus. / Flog durch die stillen Lande, / Als flöge sie nach Haus.“ (Eichendorff) Wer oben ist, will da auch bleiben und hat gern eine gewisse Schwäche für Samurai-Kitsch und das Pathos des Scheiterns. Denn oben ist es nicht wohlig. Wohlig ist es in der Mitte. Wer sich da einrichtet, kann mit Anteilnahme und Abscheu den anderen beim Auf- und Abstieg zuschauen bzw. davon in der Gartenlaube oder im Spiegel lesen. Mit der allmählichen Ersetzung des Sozialstaates und seiner Milieus durch die Institutionalisierung von Selbstverantwortung und Selbststeuerung greift die Vision von Freiheit und Abenteuer, das Narrativ einer horizontal organisierten Gesellschaft in den Great Plains, die sich von der Mitte zu den Rändern erstreckt. Hier ist die soziale Mobilität leicht, die Milieus kleben nicht mehr, sind hoch viskos, es rutscht sich wie von selbst hier- und dorthin. Und weil es kaum mehr Adhäsivkräfte gibt, muss, wer das Glück hat, in der Mitte sich aufzuhalten, all seine Kräfte aufwenden, um nicht aus der Mitte hinaus zu flutschen. Die Einwohner*innen der Mitte wünschen natürlich möglichst stabile Verhältnisse, gerade weil diese Stabilität niemals gesichert ist. Dem hat die Schule Rechnung zu tragen.

[Achim Raven, CC0 Public Domain]

Die Schule ist die praktische Umsetzung des Szenarios, das die Mitte der Gesellschaft für sich selbst entwirft. Sie wird gemeinhin nicht als bedrohlich empfunden, sie ist ein Ort der Friedfertigkeit und Eintracht. Die widersprüchliche Grundbestimmung des gesellschaftlichen Selbstverständnisses (Wir sind alle gleich, aber ich muss Beste*r werden) erscheint als harmloses Paradox, allzu geläufig aus Sportvereinen und Unterhaltungsmedien. Doch ist dieses scheinbare Paradox in Wirklichkeit ein konstitutiver Widerspruch, auf den hin liebende Eltern schon ihre Jüngsten trimmen.

[Detail aus einem Deutschbuch]

Die Hässlichkeit der Schulbücher: Man hat sich sicherlich allerlei Gedanken gemacht, das Resultat ist jedoch gestalterisch, sprachlich und gedanklich ein einziges Wirrsal. Der Grund liegt offenbar darin, dass Didaktiker*innen ihre Gegenstände instrumentalisieren und heterogenstes Material für einen Zweck zusammenführen, der mit ihnen nicht unbedingt etwas zu tun haben muss, sondern einzig didaktische Souveränität unter Beweis stellen soll. Sie geben den Schüler*innen was zum Lernen. So wie in vergangenen Zeiten Fürst*innen allerlei exotischen Plunder in so genannten Wunderkammern stapelten, um ihre Weltläufigkeit zu demonstrieren und ihren Gästen was zum Wundern zu geben. Und genau wie die Herren der Wunderkammern oft nicht wussten, was sie da präsentieren, weil ihnen die Zusammenhänge gleichgültig waren, aus denen die Exponate stammten, sind den Schulbuchmacher*innen die Zusammenhänge ihrer Gegenstände gleichgültig. Einen anderen Schluss lässt die Gestaltung der Schulbücher nicht zu. Das Resultat: optisches Geplapper.

Ausübung des panoptischen Aufsichtsblicks in der Schule, hier: breites Sichtfeld zur Überwachung und ggf. Bestrafung. Doch tut sich was: Die Komplettkontrolle ist nur noch für die gänzlich Unbeeinflussbaren unabdingbar und kann delegiert oder sogar ganz ausgesetzt werden. In einem weiteren Schritt kann sie sogar an die Kontrollierten selbst übergeben werden. Bildlich gesprochen: Der Wachturm kann abgerissen werden, die Bewachten erledigen das selbst. Die Kontrolle wird also nicht mehr über sie ausgeübt, sondern von ihnen. In der Schule drückt sich dieses erweiterte panoptische Prinzip z. B. darin aus, dass über Verhaltensregeln in der Schulklasse so genannte Vereinbarungen getroffen werden, die mittels vertragsartiger Rituale (gemeinsame Abwägung, Unterschriften aller Beteiligten) fixiert werden. Diese Vereinbarungen sollen qua Selbstverpflichtung tendenziell das Machtwort der Lehrpersonen ersetzen. Ganz in dem Sinne, dass im Zeitalter der flachen Hierarchien Vereinbarungen die neuen Befehle sind, fehlt diesen Satzungen das entscheidende Merkmal des Vertrags: die Freiheit und Gleichheit der Vertragspartner*innen, denn auch die flachste Hierarchie ist immer noch eine Hierarchie. Damit betreiben auch solche Vereinbarungen in der Schule das, was immer schon in ihr betrieben wurde: Zucht mit Abhängigen.

Im Buch wird das Gendersternchen verwendet (Schüler*innen, Lehrer*innen, Autobahnraser*innen). Allerdings geht es dabei weniger um ein genderpolitisches Statement als um ein sprachpolitisches. Ungelöste gesellschaftliche Widersprüche offenbaren sich immer auch in willkürlichen sprachlichen Setzungen. Anders ausgedrückt: Das Gendersternchen (als umfassendstes Symbol geschlechtergerechten Schreibens) schafft ebensowenig eine Gendergerechtigkeit wie der Verzicht darauf sie verhindert. Gesellschaftliche Probleme zeigen sich in der Sprache, lassen sich aber nicht in ihr lösen. Wird dies trotzdem versucht, entstehen endlose Diskurse über Sprachregeln, neben denen die gesellschaftlichen Widersprüche prächtig weiterwuchern.

[Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Odysseus fährt mit seinen Gefährten an den Sirenen vorbei CC0 Public Domain (bearbeitet)]

Die Verwendung des Griechischen im Buch ist ein lustiger Wiedergänger bildungsbürgerlicher Präpotenz. Seit ihren Anfängen war die humanistische Bildung nur für wenige, was sie sein wollte. Für die überwiegende Mehrzahl war sie ein As im Ärmel beim Distinktionspoker.

[Achim Raven CC0]

„Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück.“

(Karl Kraus, Die Fackel 326-328, S. 44)

Hörauszüge

Gelesen vom Autor

Achim Raven

Fehlgänge – Dreizehn Geschichten von der Rückseite des Möbiusbandes

Werkgespräch mit Michael Serrer am 27.10.2020

Achim Raven

Achim Raven,

geb. 1952 in Düsseldorf

1970-1976 Studium Germanistik/Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

1976-2016 Schuldienst

1984-2015 literarische Veröffentlichungen unter dem Pseudonym Ferdinand Scholz, seit 2016 unter Echtnamen.

2000-2010 Lehrauftrag für literarisches Schreiben an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Einzelveröffentlichungen unter Ferdinand Scholz:

1984 Menschen am Abgrund Ärztethriller (Kurzroman mit eigenen Illustrationen, Gießen, Anabas)

1991 Es ist immer Heimat. Unausweichlich (Hörspiel, WDR)

1997 Wichtige Gedichte (Lyrik, Düsseldorf, Grupello)

2006 Ocktavenmännchen Sissimo (Lyrik, Düsseldorf, onomato)

2008 Theodor Kramer (1897-1958) Lesung aus seinen Werken (gemeinsam mit Klaus Grabenhorst und Werner Hanses-Ketteler) und Produktion (CD, Düsseldorf, Robert-Burns-Gesellschaft)

Preise unter Ferdinand Scholz:

1991 WDR-Hörspielpreis (für Es ist immer Heimat. Unausweichlich)

2003 3. Preis beim Irseer Pegasus

2010 nominiert für den Literaturpreis Wartholz

2011 Günter Bruno Fuchs-Literaturpreis

Erste Buchveröffentlichung unter Achim Raven:

2017 Plappern – Macht – Schule

Essay, Düsseldorf, onomato; erscheint im August

Offizielle Vorstellung am Donnerstag, 14.09.2017 20 Uhr in den Vereinsräumen an der Birkenstraße 97 in Düsseldorf-Flingern.